Vor 350 Jahren:

Der „Schwarze Tod“ in unserer Heimat

Die Seuchenjahre ab 1666 in den Pfarreien Hönningen, Rheinbrohl, Hammerstein und Leutesdorf

Als Johann Sartorius am 15. August 1666 (Mariä Himmelfahrt) ans Schreibpult trat, ahnte er wahrscheinlich bereits um das Unheil, das seiner kleinen Pfarrei drohte. Sartorius stammte aus Bitburg und war seit Mai 1652 Pfarrer in der Pfarrei Hönningen. Durch seine Ausbildung wusste er natürlich um die zahlreichen Seuchen, die vom Mittelalter bis in die beginnende Neuzeit ganze Landstriche entvölkert hatten.

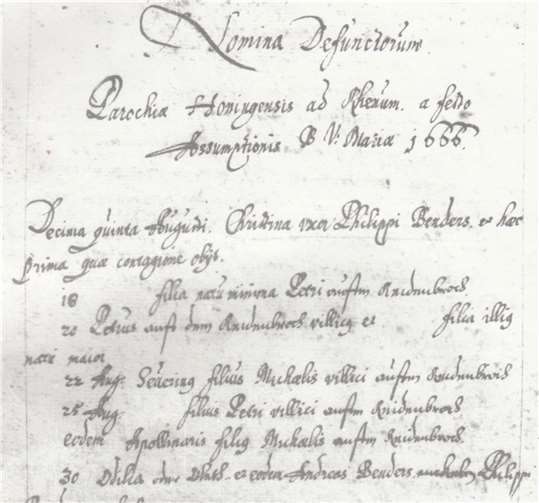

Am Fest Mariä Himmelfahrt tauchte er die Feder ins Tuschefass und notierte im Hönninger Kirchenbuch: „Christina uxor Philippi Benders est hoc prima qua contagione obiit“, was zu deutsch heißt, dass Christina, die Ehefrau des Philipp Bender als erste an der Seuche starb.

Die kleine Pfarrei, die Sartorius von seinem Vorgänger Maximin Fellensis übernommen hatte, litt ohnehin stark unter den Spätfolgen des Dreißigjährigen Krieges. Philipp Christoph von Sötern, 1623 bis 1652 Kurfürst von Trier, schätzte die Verluste an Menschenleben in seinem Erzbistum allein in den letzten zehn Kriegsjahren auf 300.000, was nahezu die Hälfte der Bevölkerung vor dem Krieg bedeutete. Mit dem Ende des Krieges 1648 war die Not in den Orten des kurtrierischen Amtes Hammerstein noch längst nicht zu Ende. Nach Vertreibung der Schweden logierten Truppen des Herzogs von Lothringen bis 1652 in Nieder- und Oberhammerstein, in der Burg bis 1654, bis sie durch Truppen des Kurfürsten Kaspar von der Leyen vertrieben wurden. Ob Heerscharen von Freund oder Feind übers Land zogen, war für die verarmte Landbevölkerung gleichbedeutend: Die einen beschlagnahmten, die anderen plünderten das, was man zum Wiederaufbau dringend benötigt hätte.

Pfarrer Sartorius, der bereits bei seinem Amtsantritt 1652 mit den Einträgen der „Nomina Baptistatorum“ (Taufen) und „Nomina Copulaturum“ (Eheschließungen) die ersten überlieferten Kirchenbücher von Hönningen führte, hatte diesbezüglich wenig zu tun: Durchschnittlich 23 Taufen jährlich dokumentierte der Pfarrer bis 1665 und nur 60 Trauungen in 14 Jahren. Unter den Eheleuten waren 25 Witwer oder Witwen, die zur Versorgung der Kinder erneut heirateten, 22 Eheleute kamen von auswärts, lediglich 73 junge Leute aus dem Ort, also nur etwa fünf jährlich, fanden den Weg zum Traualtar. Diese an sich schon traurige Bilanz verschlimmerte sich durch den Ausbruch der Seuche dramatisch.

Einwohnerschaft wurde drastisch dezimiert

Insgesamt 158 Sterbefälle trug der Pfarrer ab dem 15. August 1666 in den folgenden Jahren bis 1670 ein, 43 in den verbleibenden Monaten des Jahres 1666, 42 für 1667, 13 für 1668, 23 für 1669 und 37 im Jahre 1670, 17 Prozent der damaligen 950 Einwohner starben.

Wie Hermann Müller, Mitglied der GGH Bendorf (Gesellschaft für Geschichte und Heimatkunde) in einem Aufsatz im Jahr 2000 schrieb, war es die Pest, die in den Jahren 1665 bis 1669 das Rheinland heimsuchte. „Wieder leitete eine allgemeine Seuche, diesmal die Ruhr, das Elend ein. Mit den Segelschiffen aus Übersee, unter ihnen welche mit der gelben Pestflagge am Mast, traf der asiatische Gast, eine Art Bubonenpest, also Beulenpest, in Amsterdam ein, erreichte bald Köln und brach kurz danach am Mittelrhein aus“, so Müller und führt aus, dass zunächst Rhens betroffen war, das als kurkölnische Enklave von Kölner Pestflüchtlingen aufgesucht wurde. Hier starben in den Jahren 1665/66 dann auch 170 Menschen. Von Rhens verbreitete sich die Seuche rheinabwärts und erreichte Vallendar und Bendorf, wütete in Sayn, danach in Engers, wo angeblich nur fünf Familien keine Opfer zu beklagen hatten. Pestkapellen, dem Pestheiligen St. Sebastian geweiht, zeugen noch heute von der überstandenen Seuche. Irlich wurde 1666 von der Seuche erreicht, Koblenz 1667. Dort starb ein Drittel der Bevölkerung, berichtet Müller.

Aus Leutesdorf, wo sich eine kurtrierische Quarantänestation befand, ist überliefert, dass dort in den Jahren 1668/69 die Pest grassierte. Pfarrer Barthel Streitt, der am 6. Mai 1668 den verstorbenen Pfarrer Göttlinger ablöste, musste am Tage seiner Amtseinführung bereits drei Pesttote beerdigen. Bis er am 27. Juni 1669 selbst Opfer der Seuche wurde, beerdigte er 164 weitere Tote, als letzte seine Schwester Anna.

In Rheinbrohl wütete laut Pfarrer Volks „Ergänzungen zur Geschichte des Fleckens Rheinbrohl“ in den Jahren 1665/66 die Ruhr so stark, dass der Überlieferung nach nur drei Dutzend Familienväter die Seuche überlebt haben. Die Überlebenden hätten sich täglich auf dem Markplatz eingefunden, um festzustellen, wer überhaupt noch am Leben sei. Nachweislich ist auch der Pfarrer Wendelin Irmtraudt im Jahre 1666 einer Seuche zum Opfer gefallen, es sei dahingestellt, ob es die Ruhr oder die Pest war. Genauere Angaben fehlen, die Rheinbrohler Kirchenbücher verzeichnen Todesfälle erst ab 1688.

Hammerstein blieb weitgehend verschont

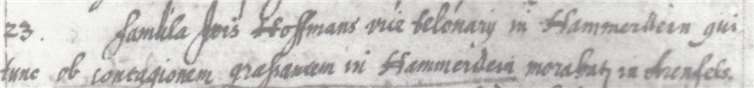

Ober- und Niederhammerstein sollen vor der Pest verschont worden sein, wovon noch heute das zur Gemarkung Rheinbrohl (wieder neu) errichtete Pestkreuz Zeugnis gibt. Dass die Hammersteiner allerdings gänzlich von Seuchen verschont blieben, kann bezweifelt werden. Auf der Seite 402 seiner „Nomina Defunctorum“ berichtet der Hönninger Pfarrer Sartorius unter dem 23. April 1666 vom Tod einer „famula Jois Hoffmanns vice telonarius in Hammerstein qui tunc ob contagionem grassantem in Hammerstein morabat in Arenfels“, was zu Deutsch bedeutet, dass die Magd des Hammersteiner Vize-Zollverwalters Johann Hoffman, „der sich wegen der grassierenden Seuche in Hammerstein in Arenfels aufhielt“, verstorben ist. Hoffmann, der im Hammersteiner Kirchenbuch auch als Lehrer und Schultheiß bezeichnet wird, hatte offenbar auf Schloss Arenfels Schutz gesucht. Die Frau des Arenfelser Amtsverwalters Johann Gamen, Dorothea, war 22. Dezember 1668 Taufpatin von Hoffmanns Tochter Dorothea.

War es also die Pest, die in Hönningens engen Gassen ihren Tribut forderte, oder war es die Ruhr? Gegen die Beulenpest spricht, dass die Seuche zwar viele Opfer forderte, gewisse Familien aber so gut wie keine Opfer in ihren Reihen zu beklagen hatten. Die Familien der Opfer hingegen waren untereinander verwandt oder gut bekannt. Für die Verbreitung der Pest wäre der persönliche Kontakt nicht unbedingt erforderlich gewesen, sie übertrug sich über die Flöhe der allgegenwärtigen Rattenpopulationen. Die Ruhr hingegen überträgt sich am ehesten durch Kontakte von Mensch zu Mensch, Überlebende scheiden noch bis zu vier Wochen nach der Genesung Erreger aus.

Interessanterweise begann der erste Schub der Seuche vom Spätsommer 1666 bis zum Sommer 1667 fast zeitgleich in Hönningen, Ariendorf, Reidenbruch, Girgenrath und auf der Heide, einem Hof nahe dem Homborn. Vom Herbst 1667 bis Ende 1668 flaute die Sterbewelle wieder ab. Ab der Jahreswende 1668/69 kam es zu einem erneuten Anstieg bis zur Mitte 1670, dann „normalisierte“ sich, was die Sterbestatistik angeht, die Lage wieder.

Bestimmte Berufsstände waren stärker betroffen

Betrachtet man die betroffenen Familien genauer, so ist auffällig, dass die Seuche insbesondere die Familien der Schöffen (fünfmal) und Sendschöffen (neunmal) und deren Verwandte oder Bekannte getroffen hat, ebenso Berufsstände, die auf einen stärkeren Publikumskontakt angewiesen waren, wie Schneider, Müller, Schreiner und Küfer. Aber auch die Hofleute (Pächter) der Fronhöfe Homborn, Auf der Heide, Girgenrath und Reidenbruch wurden genauso wenig verschont wie die Familie des Küsters und des Lehrers, wobei letzterer sowohl Sendschöffe als auch Senior-Schöffe war.

Unter den Betroffenen tritt ein Name besonders hervor, nämlich der des Schöffen Philipp Bender, den der Pastor besonders oft als „vexillifer“, zu Deutsch Fahnenträger, bezeichnete und der in der Schmiedgasse wohnte. Seine Frau Christina war, wie bereits erwähnt, das erste Opfer der Seuche. In der Familie Bender gab es neben der Ehefrau weitere Opfer. Insgesamt sind allein in der Schmiedgasse während der ersten Seuchenwelle bis Mitte 1667 17 Tote zu beklagen, weitere 23 in den benachbarten Gassen, wie Kirchgasse, Hofgasse, Schrantsgasse (=Schultheißgasse), Feldgasse, Marktgasse, Am Markt, Hundsgasse und Tempelgasse sowie im Burgenhaus und im Niederdorf.

Offenbar waren der Fahnenträger und seine Frau als Taufpaten sehr begehrt, denn insgesamt zwölfmal taucht der Name Bender in diesem Zusammenhang auf, und in allen Fällen sind Opfer in den betroffenen Familien zu bezeichnen. Christina Bender war zum Beispiel kurz vor ihrem Tod Patin von Anna Christina Gülden, Tochter des Hofmanns auf der Heide. Deren kleiner Bruder Johann Gülden starb fünf Wochen nach Christina Bender, vier Tage später seine Schwester und innerhalb der nächsten zehn Tage die Mutter, die Grußmutter und zum Schluss eine Magd.

Nach Girgenrath könnte die Seuche über Jakob Langscheit gekommen sein, der Sendschöffe war. Innerhalb kürzester Zeit hatte der Hof Girgenrath sieben Tote zu beklagen. In Ariendorf raffte die erste Welle elf Opfer hinweg, als eines der ersten den Sendschöffen Peter Rambs. In der Zeit bis 1670 starben in Ariendorf 26 Menschen, unter ihnen auch vier Töchter von Johann Weissenfels, der Schöffe und Sendschöffe war, die Familie Rambs beklage sechs Tote und der Ariendorfer Müller den Verlust von vier Söhnen.

Ein Name taucht auf, der eine direkte Verbindung nach Rheinbrohl aufweist: In der Schrantsgasse starben drei Söhne von Wendelin Irmtraudt, in der Schmiedgasse seine Mutter Gudula. Der in Rheinbrohl im August 1666 verstorbene Pfarrer Wendelin Irmtraudt gehörte zu seiner Verwandtschaft und war höchstwahrscheinlich sein Patenonkel. Ein Lorenz Irmtraudt aus Rheinbrohl war Anfang 1666, also am Scheitelpunkt der Rheinbrohler Seuche, Pate von Wendelins Sohn Lorenz, der 1670 starb. Des Weiteren ist auch Anton Irmtraudt, 1665 Statthalter in Rheinbrohl, als Pate von Wendelins Kindern benannt.

Der Fahnenträger Bender selbst überlebte die Seuche um 22 Jahre. Bereits drei Monate nach dem Tod seiner ersten Frau stand er am 22. November 1666 wieder vor dem Traualtar und heiratete Clara Klein, eine Witwe aus Andernach. Bender überlebte auch sie und ebenfalls Pfarrer Sartorius, der krankheits- und altersbedingt bereits 1687 nicht mehr in der Lage war, die Kirchbücher zu führen. Sartorius verstarb am 15. Mai 1688, sein Nachfolger Johannes Michael Sebastiani wurde am 23. Juni 1688 berufen und übernahm unverzüglich die Amtsgeschäfte in der Pfarrei. Am 22. April 1689 hat er den Tod des Schöffen und Fahnenträgers Philippus Bender im Kirchenbuch Bad Hönningen verzeichnet.

Reiner W. Schmitz

An Mariä Himmelfahrt des Jahres 1666 begann der Hönninger Pfarrer mit seinen Aufzeichnungen.

Eintrag über den Tod der Magd des Hammersteiners Johann Hoffmann.