Am 17. April beginnt in München der NSU-Prozess

Einfach zum Platzen?!

Im Vorfeld erntete die Platzvergabe des Gerichtes massive Kritik

Die Platzvergabe beim NSU-Prozess am Münchner Oberlandesgericht (OLG) erhitzt die Gemüter gewaltig. Und irgendwie scheint jeder eine Meinung dazu zu haben: Juristen per se, aber auch Politiker äußern sich innen- wie außenpolitisch, Diplomaten beraten und die internationale Presse ruft Zeter und Mordio. Die Vorwürfe gegenüber den Münchnern reichen von „mangelndem Fingerspitzengefühl“ bis hin zu „bajuwarischem Verhältnissen“. Die einen zucken die Schultern und meinen: „Pech gehabt“, andere verweisen auf die unbedingte Unabhängigkeit von Gerichten und die nächsten stellen die Deutschen unter einen rassistischen Generalverdacht. Dabei wollten die Münchner es vermutlich einfach nur einfach und einfach nur formal juristisch korrekt handhaben. Dabei haben sie es sich aber offenbar zu einfach gemacht. Denn der Image-Schaden, den die deutsche Justiz durch das Münchner Procedere genommen hat, ist schon vor Beginn des Prozesses sehr groß. Und das OLG ist beträchtlich unter Druck geraten.

München. Das Interesse am Prozess gegen Beate Zschäpe und ihre vier mutmaßlichen Helfer und Unterstützer ist groß. Die rechtsradikale Terroristin des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) muss sich für ihre Taten vor dem Oberlandesgericht verantworten. Überfälle, Anschläge und Morde sollen auf ihr Konto gehen.

Zehn Morde. Morde an Menschen mit Migrationshintergrund, darunter sechs türkische Staatsangehörige, zwei türkischstämmige Deutsche sowie ein Grieche.

Nach einer Pannenserie ohnegleichen im Vorfeld des Prozesses, der den Verfassungsschutz in Serie in Erklärungsnöte brachte, hat das mediale Desaster offenbar immer noch kein Ende gefunden. Aktuell sorgt die Platzvergabe des zuständigen Münchner Gerichtes für Negativschlagzeilen.

Eigentlicher Kern des Problems ist der gewählte Schwurgerichtssaal A 101. In dem ist Platz nämlich knapp, wenn es um ein solch juristisches Großereignis geht, wie der NSU-Prozess es darstellt. Das finden die Verantwortlichen gut so, denn sie wollen „Schauprozesse“ vermeiden.

Doch darum alleine geht es in diesem Prozess schon lange nicht mehr. Nach einem tüchtig verkorksten Ermittlungsverfahren geht es nun - nicht nur, aber gerade auch - darum, den Hinterbliebenen und der internatonalen Öffentlichkeit eine saubere Aufarbeitung der Mordserie zu geben. Ein kaum zu bewältigender Spagat also und prompt scheint die Unzufriedenheit vorprogrammiert.

Unsensibel und dickköpfig?!

Etwa 200 Plätze gibt es im Gerichtssaal 101, davon sind 71 für Nebenkläger und 49 für deren Anwälte reserviert - 50 garantierte Plätze für die Medien gibt es. Und um die geht es. Als das Münchner Oberlandesgericht rund drei Wochen vor Prozessbeginn mitteilte, welche Medien einen dieser reservierten Sitzplätze ergattern konnten, schlug die NSU-Geschichte die nächste Welle. Denn türkische und griechische Medien gingen leer aus.

Auch so renommierte Blätter wie die New York Times kamen zu spät und müssen vor der Tür bleiben, der Münchner „Dudelsender“ Radio Arabella dagegen darf sich über einen Stuhl im Saal freuen. Zunächst jedenfalls.

Denn mittlerweile sind Eilklagen beim Bundesverfassungsgericht angekündigt worden, die das Akkreditierungsverfahren des OLG in Frage stellen. In München zeigt man sich indes immun gegen alle Kritik und beruft sich auf formal juristische Parameter. Nicht wenige finden es unkreativ, keine Wege und Lösungen aus dem Dilemma finden zu können, „unsensibel“ und „dickköpfig“.

Kein Gerichts-TV

Dabei hatte das OLG gute Gründe für seine Vorgehensweise. Der Sitzungssaal wurde mit Bedacht ausgewählt. Gerichtspräsident Huber meinte dazu, dass ein geordneter Prozessablauf bei deutlich mehr Zuschauern einfach nicht mehr gewährleistet sei. Alle Prozessbeteiligten, Richter, Anwälte, Zeugen etc., müssten sich intensiv und störungsfrei konzentrieren können. Ein größerer Saal außerhalb des Hauses komme auch nicht infrage. Der sei für die Dauer des Prozesses, der vermutlich über zwei Jahre gehen wird, nicht ausreichend zu sichern und die nötige Infrastruktur wie Übersetzungsanlagen, gesicherte Warteräume, Aktenablagen und Ähnliches fehle. Realistisch finanzierbar sei dies alles darüber hinaus auch nicht.

Die Übertragung des Prozesses in einen weiteren Gerichtssaal lehnt das Gericht bisher ebenfalls ab. Margarete Nötzel, die Leiterin der Justizpressestelle, meinte dazu, die Übertragung der laufenden Hauptverhandlung in einen anderen Raum könne nach deutschem Recht nicht umgesetzt werden, da dies „eindeutig gegen Paragraf 169 Satz 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes“ verstoße. Nach diesem Paragrafen sind „Ton- und Filmaufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Vorführung“ untersagt, also eine Art „Gerichts-TV“. Am OLG jedoch liegt die Sache anders. Ein zweiter Übertragungssaal wäre ein anderer Gerichtssaal, genau so gesichert und auch nur für akkreditierte Medienvertreter zugänglich, denen auch hier Foto- und Filmaufnahmen verboten wären. Selbst das höchste deutsche Gericht, das Bundesverfassungsgericht, stellt der Presse einen Raum zur Verfügung, in den der Ton der Verhandlungen live übertragen wird.

Revisionsfestes Verfahren

Eine andere Möglichkeit, die Schelte bei der Münchner Platzvergabe abzufangen, wäre einfach eine komplett neue Runde. Juristisch spricht dagegen nichts und es könnte auch ein anderes Vergabeverfahren gewählt werden. Deutschlandweit können unsere Gerichte prinzipiell zwischen verschiedenen Möglichkeiten der Platzvergabe wählen. Für welche sie sich wann entscheiden, ist immer Abwägungssache und wird von Fall zu Fall entscheiden.

Die Münchner hatten sich für eine Platzvergabe nach dem „Windhundprinzip“ ausgesprochen. Wer am schnellsten ist, hat gewonnen. Damit sehen sie den „Grundsatz der Öffentlichkeit des Verfahrens“ gewahrt. Die auch zulässige Platzvergabe per Bewerbung oder per Los wurde ebenso abgelehnt wie die sogenannte „Poolbildung“, bei der das Gericht mehrere Töpfe macht, beispielsweise für ortsansässige Zeitungen, Boulevardblätter, regionale und überregionale Zeitungen, Fernsehen, Hörfunk, türkische Medien und sonstige ausländische Medien. Pro Topf wären dann die Vertreter ausgelost worden.

Das Gericht aber hält so hart an seiner eingeschlagenen Linie fest, um das Verfahren „revisionsfest“ durchführen zu können. Man möchte, nachvollziehbar, am Ende nicht wegen irgendeines Formfehlers eine Revision riskieren und den gesamten Prozess noch einmal durchführen müssen. Sowohl bei der Videoübertragung als auch beim Akkreditierungsverfahren glaubt sich das Gericht auf der sicheren Seite - auch wenn diese Entscheidungen für heftigen Unmut sorgen.

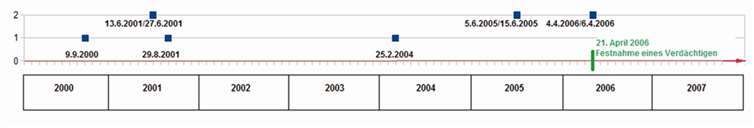

Zeitfenster der Mordserie. Foto: PWikipedia/Hundehalter

Deutschlandweit können die Gerichte prinzipiell zwischen verschiedenen Möglichkeiten der Platzvergabe wählen. Foto: Pixelio by Thorben Wengert