Krefelder Kinder in der Eifel

Weibern, Zufluchtsort für Schutz suchende Waisenkinder in Zeiten großer Not von Reiner Degen

Weibern. Was verbindet Krefeld, die Großstadt, die auch „die Stadt aus Samt und Seide“ genannt wurde, und das „Tuffsteindorf“ Weibern miteinander? Beide Orte hatten in der gleichen Epoche ihre Blütezeit. Krefeld, die Hochburg der Samtherstellung, und Weibern, der Ort der Tuffsteingewinnung, beide waren weit in Deutschland bekannt, wurden durch ihre Produkte geprägt. Aber welche Beziehung haben die zwei Orte zueinander?

Informationen wird dem Müllerssohn Heinrich Hillger aus Weibern verdankt, der als Rektor an einer Schule in Krefeld tätig war? Geboren 1860, der, wie kein Zweiter die Geschichte des Dorfes und der Umgebung, schon von vor der Kaiserzeit aufgezeichnet hatte. Dessen Töchter, eine Lehrerin, die andere Archivarin, haben sich zwar diese Aufzeichnungen als Schatz angenommen, leider sind diese aber verschollen. Heinrich Hillger ist heute noch alten Krefelder Chronisten gut in Erinnerung.

Große Not

Die engere Beziehung dieser zwei Orte kam durch eine große Not zustande. Es war im vierten Kriegsjahr 1943, und die Furie des Krieges machte nicht einmal vor den Ärmsten, den Weisenkindern, halt. Das „Marianum“, Weisenhaus unter Leitung der Borromäerinnen in Krefeld wurde in der Nacht vom 21. zum 22. Juni 1943 von englischen Bombern heimgesucht. Als die Sirenen Bombenalarm gaben, flüchteten die Schwestern mit den Kindern in den Keller des Gebäudes. Die Bomben explodierten und es war ein Inferno als würde die Welt untergehen. Aber das alte Gebäude von 1857 hatte noch massive Kellergewölbe und die hielten den Bomben stand. Es war schlimm für die Kinder im fast dunklen Keller, bei schummriger Petroleum- und Kerzenbeleuchtung, wo der Strom ausgefallen war.

Als dann die Entwarnung kam, wurden die entsetzlich schreienden Kinder von den Schwestern und Helferinnen durch die Flammenhölle in den Stadtpark gebracht. Die größeren Kinder liefen und die Kleinkinder wurden getragen, in Körbchen und Decken gehüllt, wurden diese ins Gras des Stadtparks, in der zum Glück warmen Sommernacht, abgelegt. Es gelang, fast wie ein Wunder, alle Anwesenden im Weisenhaus, darunter die 315 Kinder, zu retten. Mitten in der Nacht hatte die Behörde schon Busse organisiert, die dann am Morgen die Kinder mit den Schwestern aus der Stadt bringen sollten. Das Priestererholungsheim St. Thomas bei Kyllburg wurde als Notunterkunft gefunden: Jedoch für über 300 Kinder, das war entschieden zu viel, auch als Notquartier. So kamen 49 Kleinkinder nach Taben an die Saar. Auch für über 250 Kinder konnte das in St.Thomas nur eine vorübergehende Notunterkunft sein und so wurden weitere Plätze gesucht.

Weibern, Zufluchtsort für Schutz suchende Waisenkinder

So wurde dann im Kloster des Ordens der „Arnsteiner Patres“ in Weibern angefragt, ob dort circa 50 Mädchen untergebracht werden könnten. Pater Superior war auch sofort bereit, die Kinder aufzunehmen. Es mussten Schlafstellen gebaut werden, denn das Kloster war nur für eine bestimmte Anzahl Ordensbrüder ausgelegt. Es wurden Hölzern und Brettern Hochbetten gezimmert, drei übereinander, um alle Kinder unterbringen zu können. Mitte Juli 1943 kamen daraufhin 52 Mädchen mit ihren Betreuerinnen in Weibern an. Pater Joachim vom „Haus Damian“ in Niederlahnstein hat diese Information aus dem Klosterarchiv herausgefunden.

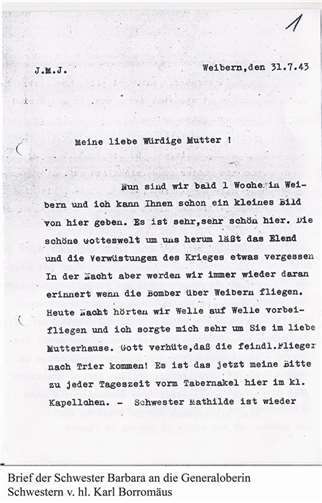

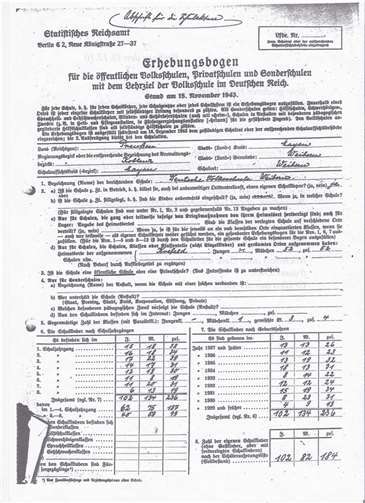

Da es in der ersten Zeit mit der Lebensmittelversorgung noch nicht so recht organisiert war, haben Weiberner Bürger vieles, was Feld und Garten hergab, für die Kinder ins Kloster gebracht. Die Schwestern als Betreuerinnen vom Orden des heiligen Karl Borromäus waren begeistert von ihrer neuen Unterkunft sowie der Weiberner Bevölkerung, was auch in einem Brief vom 31.Juli 1934 gelesen werden kann, den Schwester Barbara an ihre Vorgesetzte geschrieben hatte. Die Kinder lebten sich langsam ein und besuchten die Weiberner Volksschule. Sie hatten nach dem Unterricht aber keinen Kontakt zu den Weiberner Kindern. Aus Verantwortung den Heranwachsenden gegenüber gestattete die Oberin ihnen nur geschlossen zur Volksschule zu gehen und in der Freizeit, sich nur im Bereich des Klosters aufzuhalten. Sonntags besuchten sie die heilige Messe in der Pfarrkirche. Zum Kirchgang der Kinder kam auch eine Betreuerin mit. Da die Kirche mit 50 Kindern überfüllt war, musste in zwei Gruppen aufgeteilt werden, in Frühmesse und Hochamt.

Oft gingen die Krefelder Kinder, Hand in Hand in Begleitung einer Ordensschwester und Erzieherin, wie die Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen damals schon genannt wurden, spazieren. Machten Halt am Wahrzeichen von Weibern, der Mariensäule, beteten und sangen Muttergotteslieder.

Ältere Leute können sich noch gut daran erinnern, dass die Kinder singend die Hommersbergstraße hochkamen, um zur Bernardus Kapelle nach Kempenich zu wandern. Ja Schwester Cyrilla, die Oberin, war sehr bedacht auf Ihre Zöglinge.

Zwei Jahre Zuflucht in Weibern

Lag auch Krefeld in Schutt und Asche und litt ganz Europa unter dem furchtbaren Krieg, so merkten die Krefelder Kinder in Weibern kaum etwas davon. Über 2 Jahre blieben sie hier.

Wie sah es mit dem Zusammenleben der Weiberner mit den Krefeldern aus? 50 Kinder aus einer Großstadt in einem Dorf, da gab es zu Anfang schon Spannungen. Doch die legten sich schnell. Von der Überheblichkeit der Städter, die sich damals, (wie auch heute noch oftmals) dem Land überlegen fühlten, war bei den Krefelder Kinder nichts zu spüren. Erstens hatten sie keine Heimat mehr, das „Marianum“ war zerstört und zweitens, in Weibern wurden sie endlich noch mal richtig satt, was in den Städten in den Jahren nicht mehr der Fall war.

Es entwickelten sich sogar jugendliche Liebeleien zwischen den größeren Mädchen und Jungens von Weibern. Einige „Frühreife“ unter den Großstädtern hatten älteren Weiberner Schuljungens den Kopf verdreht. Bruno Radermacher kann sich noch gut daran erinnern, dass zwei Jungens in ein Mädchen Namens Klingenberg „verknallt“ waren und sich wegen ihr auf dem Schulhof geprügelt haben. Dieses Mädchen wurde ab dann von den Weiberner Jungs nur noch die Kling-Klang genannt.

Nach Kriegsende konnten die Krefelder aber noch nicht sofort zurück. Krefeld war ein Trümmerhaufen. Am 20. Oktober 1945 hieß es Abschied nehmen. Für fast alle war der Tag des Abschieds ein trauriger Tag. Es war eine schöne Zeit in der Eifel gewesen. Beim Einmarsch der Amerikaner in Weibern, Anfang März 1945, versteckten sich Frauen und Mädchen bei den Bauern in Viehställen und im Heu: Dennoch ist es zur Vergewaltigung gekommen. Den Mädchen im Kloster aber, die unter der Obhut der Patres standen, ist kein Leid angetan worden.

Reiner Degen